Der tiefe Brunnen auf der Hohenburg

Eine Stadt entsteht - Homberg in Hessen

Das Ende einer blühenden Stadt

![]()

Reformationsstadt Homberg - Die Homberger Synode

Etwas breit hockt er dort auf dem Homberger Marktplatz, in Bronze

gegossen und blickt auf das manchmal wundersame Geschehen in dieser

Stadt, die zu seiner Zeit noch eine bedeutende war. Landgraf Philipp,

genannt der Großmütige, ein Politiker, der weit über seinen eigentlich

unbedeutenden Machtbereich als Landgraf in Kassel hinaus wirkte,

europaweit Politik machte.

Etwas breit hockt er dort auf dem Homberger Marktplatz, in Bronze

gegossen und blickt auf das manchmal wundersame Geschehen in dieser

Stadt, die zu seiner Zeit noch eine bedeutende war. Landgraf Philipp,

genannt der Großmütige, ein Politiker, der weit über seinen eigentlich

unbedeutenden Machtbereich als Landgraf in Kassel hinaus wirkte,

europaweit Politik machte.

Warum hockt der Bursche dort und glotzt mit toten Augen auf die Stadt? Und warum zeigt er so kokett den Nippel seiner linken Brust und den Bauchnabel? Wird diese trotzdem biedere Statue, die nicht mehr ist als die dreidimensionale Umsetzung historischer Portraits, diesem Mann gerecht? Heute mag es erstaunlich sein: Aber von dieser Stadt ging einmal ein Umsturz aus, eine revolutionäre Bewegung. Und der tote Bronzelandgraf war ein Kopf dieser Bewegung.

Die manchmal etwas träge Stadt Homberg nennt sich seit einigen Jahren Reformationsstadt . Ein hoher Anspruch, ein großes Erbe. 1526 fand in Homberg eine Versammlung statt, mit der Landgraf Philipp nicht nur seine Grafschaft verändern wollte, die europaweit Referenz für weitere Versammlungen wurde. Die Homberger Synode war nicht so sehr eine kirchliche Versammlung, sondern auch im Sinne der damaligen Landtage eine Zusammenkunft kirchlicher und weltlicher Würdenträger der Landgrafschaft Hessen. Allerdings bezog man sich bei der Homberger Synode durchaus auf die biblischen Überlieferungen einer Zusammenkunft der Gläubigen der Urgemeinde, wenn Glaubensfragen geklärt werden mussten.

Natürlich handelte auch Landgraf Philipp nicht gegen seine Zeit, als

er für den 21. - 23. Oktober 1526 zu dieser Versammlung nach Homberg

einlud. die reformatorischen Ideen Luthers waren bereits weit verbreitet

und auf fruchtbaren Boden gestoßen. Die Zeit war reif für eine

Emanzipation von der Macht der katholischen Kirche und der Päpste, die

lokalen Herrscher waren selbstbewusster geworden - zudem wollten sie

sich von der Abgabenlast an Rom befreien. Kaiser Karl V. konnte dem nur

wenig entgegensetzen, da er in etliche Kriege verwickelt war und es sich

nicht leisten konnte, einen Konflikt mit den lokalen Herrschern

herbeizuführen. 1526 wurde das Wormser Edikt aufgehoben, damit stand es

den Landesfürsten frei, über die Konfession ihres Machtbereichs zu

entscheiden.

Natürlich handelte auch Landgraf Philipp nicht gegen seine Zeit, als

er für den 21. - 23. Oktober 1526 zu dieser Versammlung nach Homberg

einlud. die reformatorischen Ideen Luthers waren bereits weit verbreitet

und auf fruchtbaren Boden gestoßen. Die Zeit war reif für eine

Emanzipation von der Macht der katholischen Kirche und der Päpste, die

lokalen Herrscher waren selbstbewusster geworden - zudem wollten sie

sich von der Abgabenlast an Rom befreien. Kaiser Karl V. konnte dem nur

wenig entgegensetzen, da er in etliche Kriege verwickelt war und es sich

nicht leisten konnte, einen Konflikt mit den lokalen Herrschern

herbeizuführen. 1526 wurde das Wormser Edikt aufgehoben, damit stand es

den Landesfürsten frei, über die Konfession ihres Machtbereichs zu

entscheiden.

In diesem Zusammenhang zeigt Philipp großen Mut - er entscheidet nicht aufgrund seiner landesherrlichen Macht, er will den Disput, die Auseinandersetzung um den richtigen Glauben. Er will keine Entscheidung der Macht, sondern eine Entscheidung aus Überzeugung. Dies ist der Zweck der Homberger Synode, dies ist auch das Neue, das Reformatorische, Revolutionäre an dieser Zusammenkunft in Homberg. Im Vorfeld der Versammlung wird Franz Lambert von Avignon mit der Erstellung eines Diskussionspapiers beauftragt.

Lambert, ein ehemaliger Minoritenmönch, ist auch unter den

Reformatoren ein Außenseiter. Er ist ein Verehrer Luthers, dem gehen

seine Ansichten und insbesondere seine Ansätze zur Kirchenorganisation

zu weit. Luther geht es nur um den Glauben. Für Lambert ist eine Ehre,

die Thesen für die Homberger Synode entwerfen zu dürfen. Nur drei Wochen

brauchte er, um seine Neuordnung der Kirche zu entwerfen und theologisch

zu begründen. Er verfasste 158 Thesen und 47 Anhänge, die in 23 Gruppen

zusammengefasst wurden. unterstützt wurde er dabei von Adam Krafft,

einem der wichtigsten Berater Philipps. Der spätere Marburger Professor

war einer der Motoren der Reformation in Hessen. In Homberg trägt eine

Straße seinen Namen.

Lambert, ein ehemaliger Minoritenmönch, ist auch unter den

Reformatoren ein Außenseiter. Er ist ein Verehrer Luthers, dem gehen

seine Ansichten und insbesondere seine Ansätze zur Kirchenorganisation

zu weit. Luther geht es nur um den Glauben. Für Lambert ist eine Ehre,

die Thesen für die Homberger Synode entwerfen zu dürfen. Nur drei Wochen

brauchte er, um seine Neuordnung der Kirche zu entwerfen und theologisch

zu begründen. Er verfasste 158 Thesen und 47 Anhänge, die in 23 Gruppen

zusammengefasst wurden. unterstützt wurde er dabei von Adam Krafft,

einem der wichtigsten Berater Philipps. Der spätere Marburger Professor

war einer der Motoren der Reformation in Hessen. In Homberg trägt eine

Straße seinen Namen.

Die Versammlung im Oktober war sicherlich eine große Sache für Homberg. Obwohl die Handelsstadt damals keineswegs abseits der Welt lag, sondern am Schnittpunkt wichtiger Handelsstraßen regen Verkehr aufwies und über viele Herbergen verfügte. Auch dies war ein Grund für die Wahl des Tagungsortes.

Die Versammlung begann am 21. Oktober und wurde von Kanzler des Landgrafen Johann Feige eröffnet. Dieser begründete die Zusammenkunft mit der Notwendigkeit einer Diskussion über die neuen Glaubensansätze, denen in der Landgrafschaft bereits einige Regionen beigetreten waren. Lambert trug seine Thesen auf Latein vor, Krafft übersetzte. Lambert begründete seine These aus der Bibel (auch auf lateinisch), Krafft übersetzte. Auch Homberger Bürger waren in die Kirche gekommen - waren sie fasziniert, verstanden sie, was hier vor sich ging?

Widerspruch gegen Lamberts Thesen erhob an diesem ersten Tag nur der

Franziskaner Nikolaus Ferber aus Marburg. Ferber war es auch, der am

nächsten Tag die Thesen Lamberts widerlegen sollte. Dazu war er aber

nicht bereit, sondern bestritt im Beharren auf den

Alleinvertretungsanspruch der katholischen Kirche der Versammlung das

Recht, über Glaubensfragen zu disputieren. Dies wies Landgraf Philipp in

seinem einzigen Beitrag zur Synode entschieden zurück. Lambert konnte

Ferber schließlich doch noch zur Verlesung von 100 Entgegnungen zu

seinen Thesen reizen. Diese fanden in der Versammlung jedoch keinen

Anklang, sie bezogen sich ebenfalls auf Verfahrensfragen und waren oft

beleidigend. Die römisch-katholische Kirche hatte der neuen Bewegung nur

wenig entgegenzusetzen. Ferber musste sogar das von Landgraf Philipp

garantierte freie Geleit in Anspruch nehmen, um den Ort der Synode

unbehelligt verlassen zu können.

Widerspruch gegen Lamberts Thesen erhob an diesem ersten Tag nur der

Franziskaner Nikolaus Ferber aus Marburg. Ferber war es auch, der am

nächsten Tag die Thesen Lamberts widerlegen sollte. Dazu war er aber

nicht bereit, sondern bestritt im Beharren auf den

Alleinvertretungsanspruch der katholischen Kirche der Versammlung das

Recht, über Glaubensfragen zu disputieren. Dies wies Landgraf Philipp in

seinem einzigen Beitrag zur Synode entschieden zurück. Lambert konnte

Ferber schließlich doch noch zur Verlesung von 100 Entgegnungen zu

seinen Thesen reizen. Diese fanden in der Versammlung jedoch keinen

Anklang, sie bezogen sich ebenfalls auf Verfahrensfragen und waren oft

beleidigend. Die römisch-katholische Kirche hatte der neuen Bewegung nur

wenig entgegenzusetzen. Ferber musste sogar das von Landgraf Philipp

garantierte freie Geleit in Anspruch nehmen, um den Ort der Synode

unbehelligt verlassen zu können.

Am dritten Tag wagte der Magister Johannes Sperber einen weiteren

Disput mit Lambert, war diesem aber nicht gewachsen. Die Entscheidung

der Homberger Synode war klar. Die Synode erteilte den reformatorischen

Geistlichen den Auftrag, eine neue Kirchenordnung für das Land Hessen zu

erarbeiten.

Am dritten Tag wagte der Magister Johannes Sperber einen weiteren

Disput mit Lambert, war diesem aber nicht gewachsen. Die Entscheidung

der Homberger Synode war klar. Die Synode erteilte den reformatorischen

Geistlichen den Auftrag, eine neue Kirchenordnung für das Land Hessen zu

erarbeiten.

Zwar wurden viele Ansätze Lamberts niemals umgesetzt, da sie auch für Luther zu weitgehend waren - die politischen Auswirkungen der Synode waren jedoch bedeutend. Die römisch-katholische Kirche verlor nicht nur ihren weltlichen Machtanspruch, sondern mit der Säkularisierung auch ihre wirtschaftliche Bedeutung. Ihr Eigentum wurde verstaatlicht und diente z.B. zur Gründung der Marburger Universität, an der Lambert als Professor lehrte. Aber auch Stiftungen entstanden - schließlich mussten die ledig gebliebenen adligen Damen versorgt werden, die vormals in den Klöstern Unterkunft fanden. Zudem war die Homberger Synode als quasi demokratischer Akt Vorbild für andere Fürsten, die ähnliche Versammlungen einberiefen.

So sitzt der etwas triefelig geratene Bronzelandgraf also auf dem

Homberger Marktplatz, zeigt Brust und Bauchnabel und weiß wohl auch

nicht so recht, was er hier soll. Vom richtigen Landgraf gibt es noch

die Anekdote, er habe drei Hoden gehabt. Zumindest diente ihm das als

Begründung für die Verheiratung mit einer zweiten Frau neben seiner

ersten (Christine von Sachsen), die er aus machtpolitischen Gründen

geheiratet hatte. Seine Zweitfrau Margarethe von der Saale heiratete er

1540 im Beisein des Reformators Philipp Melanchton. Die Doppelehe

brachte ihm natürlich Schwierigkeiten, hatte Kaiser Karl V. doch nun

endlich eine Handhabe gegen den aufmüpfigen Philipp. Im Schmalkaldischen

Krieg musste er sich dem Kaiser unterwerfen und wanderte für fünf Jahre

in Gefangenschaft in den Niederlanden.

So sitzt der etwas triefelig geratene Bronzelandgraf also auf dem

Homberger Marktplatz, zeigt Brust und Bauchnabel und weiß wohl auch

nicht so recht, was er hier soll. Vom richtigen Landgraf gibt es noch

die Anekdote, er habe drei Hoden gehabt. Zumindest diente ihm das als

Begründung für die Verheiratung mit einer zweiten Frau neben seiner

ersten (Christine von Sachsen), die er aus machtpolitischen Gründen

geheiratet hatte. Seine Zweitfrau Margarethe von der Saale heiratete er

1540 im Beisein des Reformators Philipp Melanchton. Die Doppelehe

brachte ihm natürlich Schwierigkeiten, hatte Kaiser Karl V. doch nun

endlich eine Handhabe gegen den aufmüpfigen Philipp. Im Schmalkaldischen

Krieg musste er sich dem Kaiser unterwerfen und wanderte für fünf Jahre

in Gefangenschaft in den Niederlanden.

Die Thesen der Reformation"Nur das ist richtig, was mit Gottes Wort übereinstimmt; nur es allein ist stets der sicherste Maßstab dafür, ob etwas recht ist." Dies ist einer der Leitsätze aus den Paradoxa Franz Lamberts von Avignon, die als Diskussionsgrundlage der Homberger Synode aufgestellt wurden. Es ist auch eine gute Zusammenfassung der Ansätze der Reformation, die sich gegen die traditionelle Kirche stellte, die ihre Legitimation zu einem großen Teil aus der Kirchengeschichte und der damit verbundenen machtpolitischen Position bezog. Den Reformatoren ging es um den Glauben, sie wollten Schluss machen mit all den Entwicklungen, die die Kirche nach ihrer Meinung vom wahren Glauben wie er in der Bibel überliefert wird entfernt haben. Ablasshandel (zur Finanzierung des Papsttums in Rom), Heiligenverehrung, lateinische Predigten, die das Volk nicht versteht - all dies bildete die Grundlage für die reformatorischen Ansätze. Heute könnte man also sagen, die Reformation war durchaus eine fundamentalistische Bewegung, die in ihrer Folge auch gewaltsame Züge entwickelte (Bildersturm, Bauernkrieg, Täuferbewegung). Während Luther mehr den realpolitischen Flügel der Reformation vertrat und Änderungen so umsetzen wollte, dass sie für die Gläubigen nachvollziehbar waren (Gottesdienst in deutscher Sprache, aber keine vollständige Änderung der Liturgie, kein grundsätzliches Bildverbot), war Lambert in seinen Ansätzen für die Reformation in Hessen radikaler. Letztlich wurde die auf Grundlager seiner Thesen erarbeitete Kirchenordnung für Hessen nicht umgesetzt, sondern die von Luther beeinflussten reformatorischen Ideen aus Sachsen übernommen. Erfolg hatte die Reformation, weil mehrere Aspekte zusammenkamen. Die Gläubigen waren einer Kirche überdrüssig, die Gnade nur gegen permanente gute Taten versprach (dies konnte z.B. auch der Kauf eines Ablasses zur Finanzierung des Petersdoms sein), die ihre Macht kompromisslos durchsetzte und auch vor Korruption nicht zurückschreckte. All dies stand den aufkommenden emanzipatorischen Ideen des Bürgertums entgegen. Die entrechteten Bauern wiederum fanden in der nun deutsch vorliegenden Bibel und den Predigten der reformatorischen Geistlichen Argumente gegen ihre Entrechtung und Entmenschlichung. Für die Landesfürsten war die Reformation eine gute Gelegenheit, sich unabhängiger von den Machtansprüchen der Kirche zu machen, sich von Abgaben an Rom zu befreien, ihre eigene Macht auszubauen - auch gegen den Kaiser- und mit der Säkularisierung kirchlichen Eigentums eigene Landesentwicklung zu betreiben (z.B. Gründung der Universität Marburg). |

Quelle: u.a. Wikipedia

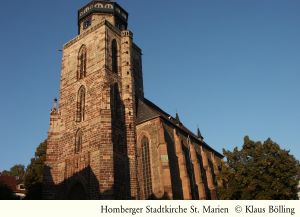

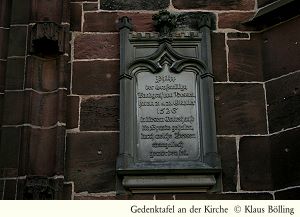

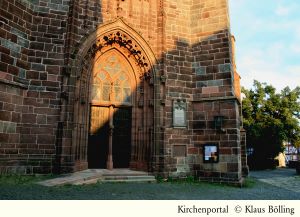

Hombergs Stadtkirche St. Marien